花粉症やアレルギーは日本人の多くが抱える健康問題であり、特に春や秋の花粉シーズンには多くの人がくしゃみ、鼻水、目のかゆみ、倦怠感などの症状に悩まされます。

職場においては、これらの症状が集中力の低下や業務効率の悪化を引き起こし、ひいては生産性の低下につながることもあります。

また、アレルギー症状は個人差が大きく、適切な対策を講じなければ、従業員の健康リスクが高まり、企業としても働きやすい環境を提供できていないと見なされる可能性があります。

そこで、本記事では 「職場における花粉症・アレルギー対策」 について、具体的な方法や企業が取り組むべき施策を詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください!

目次

職場で発生しやすい花粉症・アレルギーの種類と影響

職場で問題となる主なアレルゲン

職場で問題になりやすいアレルゲン(アレルギーを引き起こす原因物質)には、以下のようなものがあります。

✅ 花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)

- 春先から初夏にかけてはスギやヒノキ、秋にはブタクサやヨモギの花粉が飛散し、多くの人が花粉症に苦しみます。

- 花粉は屋外から持ち込まれ、オフィス内でも蓄積されるため、対策が不可欠です。

✅ ハウスダスト(ダニ、ホコリ、カビ)

- 空調のフィルターやオフィスのカーペット、机の上のホコリなどがアレルゲンとなることがあります。

- 特に清掃が行き届いていない職場では、ダニやカビの影響でアレルギー症状が悪化しやすいです。

✅ 化学物質(シックハウス症候群)

- 新築のオフィスやリフォーム後の職場では、壁材や接着剤に含まれる化学物質(ホルムアルデヒドなど)がアレルギー症状を引き起こすことがあります。

- 特に換気が不十分なオフィスでは、頭痛やのどの痛みを訴える人が増えることがあります。

花粉症・アレルギーが職場に与える影響

花粉症やアレルギーの影響は、単なる個人の健康問題にとどまりません。職場環境において、以下のような問題が発生します。

- 生産性の低下(集中力の低下、判断力の低下、業務効率の悪化)

- 従業員の欠勤や早退の増加(症状が悪化すると出社が困難になる)

- 職場の雰囲気の悪化(くしゃみや鼻をかむ音が気になり、業務に集中しづらい)

企業としても、従業員の健康管理の一環として、適切な対策を講じる必要があります。

企業が取り組むべき花粉症・アレルギー対策

花粉症やアレルギーに悩む従業員が快適に働ける環境を整えることは、企業にとって重要な課題の一つです。特に春先や秋口は花粉の飛散が多く、症状が悪化すると業務の生産性低下につながる可能性もあります。そのため、企業はオフィス環境の改善や従業員への健康サポートを積極的に行うことが求められます。

オフィス環境の改善

職場の環境を整えることで、花粉症やアレルギーの症状を軽減し、快適に業務を行えるようになります。以下の対策を導入することで、従業員の健康を守ることができます。

✅ 空気清浄機の設置

HEPAフィルター搭載の空気清浄機を活用し、オフィス内の花粉やハウスダストを効果的に除去します。特に、エアコンの風によって花粉が舞いやすい環境では、適切な配置が重要です。

✅ 換気の徹底

定期的に窓を開けることで、室内の空気を入れ替え、花粉やホコリの蓄積を防ぎます。ただし、花粉の多い時間帯(朝や夕方)は窓を開けることを控え、換気設備を活用するのが効果的です。

✅ 加湿器の使用

室内の湿度を適切に保つことで、粘膜の乾燥を防ぎ、アレルギー症状を軽減できます。湿度が低すぎると鼻や喉の粘膜がダメージを受け、アレルゲンに対する抵抗力が低下するため、加湿器を活用し、湿度を40〜60%に維持することが望ましいです。

✅ カーペットやカーテンの定期清掃

オフィスのカーペットやカーテンには花粉やホコリが蓄積しやすいため、定期的に掃除を行うことが重要です。特に、花粉シーズンは頻度を増やし、掃除機はHEPAフィルター搭載のものを使用するとより効果的です。

従業員への健康サポート

従業員が花粉症やアレルギーの影響を受けにくい職場環境を整えることは、働きやすさの向上にもつながります。企業として以下のサポートを行うことが推奨されます。

✅ 柔軟な勤務体制の導入

花粉の多い時期には、在宅勤務や時差出勤を取り入れることで、通勤時の花粉の影響を最小限に抑えることができます。特に、朝の通勤ラッシュ時は花粉が舞いやすいため、出勤時間をずらすことで症状の悪化を防ぐことが可能です。

✅ マスク・眼鏡の支給

企業が花粉症対策用のマスクやゴーグル型眼鏡を支給することで、従業員の負担を軽減できます。特に、外回りの営業職や現場作業を行う従業員にとっては、大きな助けとなるでしょう。

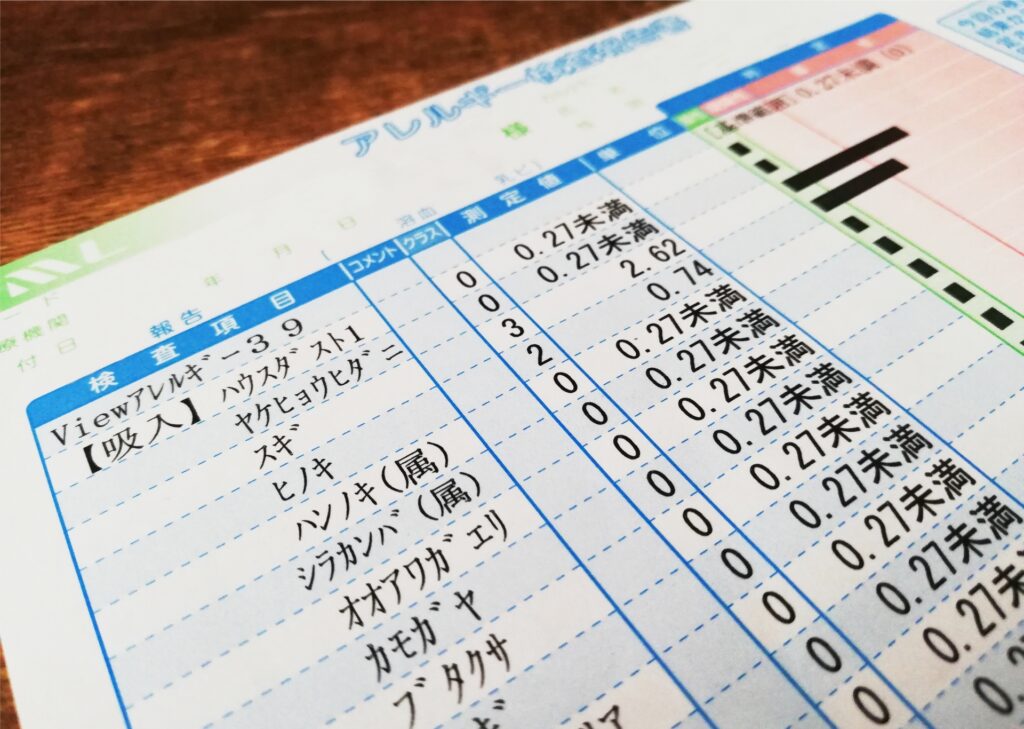

✅ アレルギー検査の実施

産業医と連携し、従業員向けのアレルギー検査を実施することで、個々のリスクを把握し、適切な対策を講じることができます。また、検査結果をもとにアレルギー対策のアドバイスを提供することで、従業員自身が予防策を実践しやすくなります。

✅ 花粉症対策の情報提供

社内の掲示板や社内メールを活用し、花粉症の最新情報や対策方法を定期的に発信することで、従業員の意識を高めることができます。たとえば、飛散予測情報を共有することで、適切な対策を取るタイミングを把握しやすくなります。

✅ 休憩スペースの改善

花粉症の症状が強い従業員のために、リラックスできる休憩スペースを設けることも有効です。症状がひどいときに一時的に休める場所があることで、業務の効率を維持しやすくなります。

社員が個人でできる花粉症・アレルギー対策

職場環境の整備だけでなく、従業員一人ひとりが日常生活でできる花粉症・アレルギー対策を実践することが重要です。日々の習慣を見直すことで、症状を軽減し、快適な毎日を過ごしましょう。

帰宅後すぐにシャワーを浴びる

花粉は衣類や髪の毛に付着しやすく、そのまま家に持ち込むと室内の空気が汚染され、症状が悪化する原因となります。帰宅後はすぐにシャワーを浴び、衣類を着替えることで、体についた花粉を落とし、室内の花粉量を減らしましょう。

💡ポイント

- 上着や帽子は玄関で軽く払ってから家に入る

- 可能なら洗濯機にすぐ入れる

- 洗濯物は室内干しをする(外干しは花粉の付着を防ぐため)

鼻うがいの習慣をつける

鼻の粘膜に付着した花粉を取り除くことで、アレルギー症状を軽減できます。市販の生理食塩水や専用の鼻うがい液を使用すると、痛みも少なく安心して行えます。

鼻うがいのメリット

- 鼻づまりの解消

- 喉のイガイガ感の軽減

- 花粉やホコリを効果的に除去

💡正しい鼻うがいの方法

- ぬるま湯(37℃前後)の生理食塩水を用意する

- 片方の鼻の穴からゆっくり流し込み、反対側から出す

- 1日1~2回を目安に行う

食生活の見直し

免疫力を高める食生活を意識することで、花粉症の症状を和らげることができます。特に、乳酸菌を含む食品は腸内環境を整え、アレルギー反応を抑える働きがあるとされています。

おすすめの食品

- ヨーグルト(乳酸菌を多く含み、腸内環境を改善)

- 納豆・味噌・キムチ(発酵食品で腸内の善玉菌を増やす)

- 緑黄色野菜(ビタミンA・C・Eが豊富で抗酸化作用がある)

- 青魚(サバ・イワシ)(EPA・DHAが炎症を抑える)

また、カフェインやアルコールの摂取を控えめにすることも重要です。これらは血管を拡張させ、鼻づまりを悪化させることがあります。

適度な運動とストレス管理

運動不足やストレスは免疫バランスを崩し、花粉症の悪化につながります。ウォーキングや軽いストレッチを取り入れ、リラックスできる時間を確保しましょう。

💡おすすめの運動

- 室内でできるストレッチやヨガ

- 週2~3回の軽いウォーキング(花粉の少ない時間帯を選ぶ)

睡眠の質を向上させる

睡眠不足は免疫力を低下させ、花粉症の症状を悪化させる原因になります。良質な睡眠を確保するために、寝室の環境を整えることも大切です。

💡快適な睡眠のためのポイント

- 寝室の空気清浄機を活用

- 布団や枕カバーをこまめに洗濯

- 就寝前のスマホ使用を控え、リラックスした状態で寝る

まとめ

花粉症やアレルギーは、適切な対策を取ることで症状を軽減し、職場の生産性を維持することが可能です。

企業としては、従業員の健康を守るために オフィス環境の改善、健康サポートの充実、柔軟な働き方の導入 などを積極的に検討すべきです。

従業員個人も日常生活での対策を徹底することで、症状の悪化を防ぐことができます。

職場全体で協力し、快適で健康的な職場環境を作っていきましょう!

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。