テレワークや多拠点勤務が定着しつつある現代、社員一人ひとりの心の健康管理は、企業の重要な課題の一つとなっています。

オフィスで顔を合わせる機会が減る中、従業員のストレスやメンタル不調にいち早く気づくことは容易ではありません。

本記事では、産業医の視点から「多拠点勤務・リモートワーク時代におけるストレスチェックの対応方法」について、実践的なポイントを解説します。

制度の形骸化を防ぎ、実効性のあるストレスマネジメント体制を築くためのヒントが満載です。

目次

多拠点・リモートワークで見えにくくなるメンタルヘルスの実態

オフィスワーク中心の時代には、同僚との何気ない会話や表情の変化から、ストレスの兆候を察知することができました。しかし、リモートワークではそうした「非言語のシグナル」が見えにくくなり、メンタル不調を見逃すリスクが高まります。

表面化しにくいリモートの孤独と不安

- 対面コミュニケーションの不足

- 孤立感やモチベーションの低下

- 労働時間の曖昧化によるワークライフバランスの崩れ

多拠点・在宅勤務では、これらの問題が重なり、メンタル面に影響を及ぼすケースが増えています。

ストレスチェック制度の基本とリモート勤務での限界

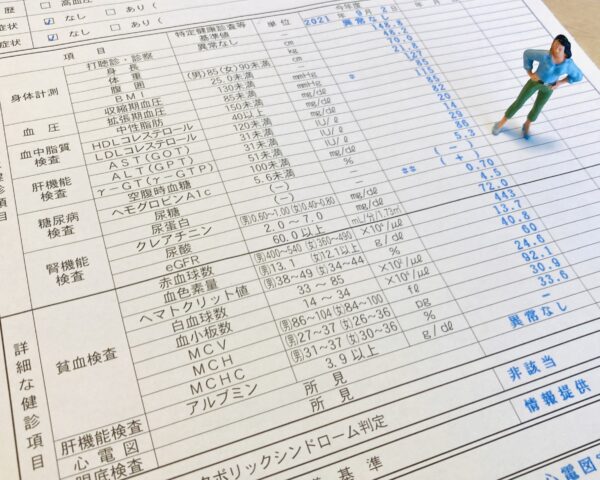

2015年から義務化されたストレスチェック制度は、本来、従業員のストレス状態を早期に把握し、未然に対策を打つための仕組みです。

しかし、リモートワーク時代には以下のような課題が生じます。

制度の形骸化が招くリスク

- 年1回のアンケート形式では変化を見逃しやすい

- 実施してもフォローアップが不十分

- 結果のフィードバックが無いことで従業員の信頼を損ねる

このような状態では、ストレスチェックが「形だけの儀式」になってしまい、せっかくの制度が意味を成しません。

多拠点・リモート勤務におけるストレスチェック実施の工夫と実践法

変化に柔軟に対応し、効果的に制度を活用するためには、従来のやり方に加えた工夫が求められます。

クラウド型ストレスチェックの導入

- ペーパーレスで全国どこからでもアクセス可能

- 自動集計機能により管理部門の負担も軽減

- 高ストレス者の抽出もスムーズに

オンライン面談の併用により、対面の機会がなくても十分なフォローが可能です。

月次の簡易ストレスチェックとウェルビーイング確認

- 毎月1分で答えられるミニアンケート

- 気分の波を可視化し、早期変化を把握

- 週次の“チームムード”確認も有効

こうした「頻度の高いライトチェック」によって、年1回の制度だけでは捉えきれない変化をキャッチできます。

管理職の“気づき力”向上トレーニング

- リモート下では上司の観察力が企業の生命線

- メールやチャットの語調・返信速度などにも注目

- 産業医との連携によるケーススタディ型の研修が効果的

心理的安全性を保ちつつ、現場での“心のアンテナ”を高める教育がカギとなります。

ストレスチェック結果の活用と職場改善へのつなげ方

集団分析の意義と方法

- 部署ごとのストレス傾向を数値で可視化

- 業務内容・人間関係などの因果関係を分析

- 高ストレス部署への優先的介入が可能に

データに基づく客観的アプローチは、多拠点勤務においても極めて有効です。

結果のフィードバックと“声を聴く文化”の醸成

- 結果を開示することで透明性を確保

- 従業員に「見てくれている」「改善に活かされている」と感じてもらう

- 定期的な意見交換会でエンゲージメントを向上

単なる結果通知で終わらせず、対話の機会へとつなげることが、信頼と心理的安全性を生み出します。

実効性のあるストレスチェック体制を築くために企業がすべきこと

企業が取り組むべき3つのポイント

- 仕組みの柔軟化

時代に即したツール導入や頻度の見直しを積極的に行いましょう。 - 人材への教育投資

産業医・保健師・管理職への教育で、組織全体の感度を底上げします。 - 経営陣の理解と関与

トップダウンでのメンタルヘルス対策は、取り組みの“本気度”を社内に示します。

専門家との連携でリスクを最小化

社内だけで対応を完結せず、外部の産業医やEAP(従業員支援プログラム)を活用することで、見落としや偏りを防ぐことができます。

まとめ~柔軟で実効的な対応こそが、ストレスチェック制度を生かすカギ~

多拠点勤務・リモートワークという新たな働き方は、働く人の自由度を高めた一方で、見えにくいストレスや孤立のリスクも孕んでいます。

こうした背景を踏まえた上で、ストレスチェック制度を単なる義務としてでなく、“対話と気づき”のツールとして再定義することが、今後の企業には求められています。

実効性ある制度運用により、従業員の心身の健康を守ることは、離職防止・生産性向上・エンゲージメント向上といった形で企業にも確実に還元されていくでしょう。

現状の課題に合わせた対応を行うためにも、ぜひ産業医などの専門家と連携し、自社に適した体制づくりを検討してください。

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。