目次

はじめに

2015年にストレスチェック制度が義務化されて以来、多くの企業が毎年1回、従業員のストレス状況を把握する目的でストレスチェックを実施しています。

この制度は、従業員50人以上の事業場に義務付けられており、労働安全衛生法に基づいた取り組みの一環です。

しかし、特に中小企業においては「チェックを実施して終わり」「結果の分析や活用方法がわからない」「外部委託するにはコストが高い」といった理由から、制度が形骸化してしまっているケースも少なくありません。

一方で、メンタルヘルス不調による休職・離職が企業に与える損失は決して小さくなく、組織の持続的な成長のためには従業員の心身の健康が不可欠です。

本記事では、産業医の視点から、低コストでもしっかりと効果が期待できるストレスチェックの活用方法についてご紹介します。

なぜストレスチェックが重要なのか

メンタルヘルス対策の第一歩

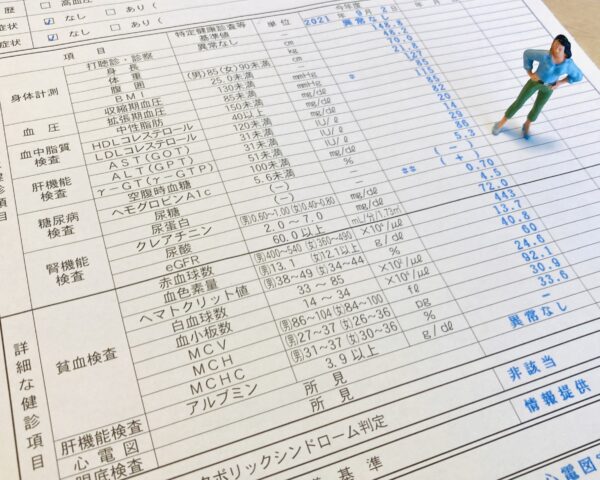

ストレスチェックは単なる「健康診断的なイベント」ではありません。

これは、職場に潜むストレス要因を見える化し、従業員のメンタルヘルス不調の予兆を早期に察知するための貴重なツールです。

特に中小企業では、一人ひとりの役割が大きく、従業員のメンタル状態が業務全体に与える影響も深刻です。

1人の体調不良が、部署全体の稼働や納期、顧客対応にまで影響するケースもあります。

ストレスチェックを通じて、早期の対策を講じることができれば、こうしたリスクの回避だけでなく、社員のパフォーマンス向上にも繋がります。

法令順守と企業価値の向上

労働安全衛生法上、ストレスチェックは法的義務です。

違反した場合、労働基準監督署からの指導や企業評価の低下を招くリスクもあります。

また、近年では「働きやすさ」や「健康経営」といったワードに注目が集まっており、こうした取り組みが採用活動や社内ブランディングに与える影響も無視できません。

従業員を大切にしているというメッセージは、企業価値の向上にも直結します。

低コストでの実施方法

無料ツールの活用

「ストレスチェックって専門業者に依頼しないとできないのでは?」

そう考える企業も多いですが、実は厚生労働省が無料で公開している「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使えば、誰でも無料でストレスチェックを実施することが可能です。

この調査票は科学的根拠に基づいて作成されており、ExcelやGoogleスプレッドシートを使って簡単に集計できます。

また、集計のフォーマットや分析方法もネット上に多くの情報があるため、事務担当者が主導して実施することも現実的です。

ポイントは、「完璧を求めすぎず、まずはやってみる」ことです。

外部サービスとの連携

とはいえ、「手作業での集計は時間がかかる」「従業員のプライバシーが気になる」という場合には、外部のクラウドサービスを活用する方法もあります。

最近では、無料プランを提供しているストレスチェックツールも増えており、自動集計や結果の可視化、フォローアップ機能なども充実しています。

例えば以下のようなサービスがあります:

- Carely(ケアリー)

- ラフールサーベイ

- こころの耳(厚労省提供)

費用対効果を考え、自社の規模やリソースに応じたツールを選定することで、低コストでの継続的な運用が可能です。

効果的な活用法

結果を分析して職場環境改善に活かす

ストレスチェックを実施したら、それで終わりにしてしまうのは非常にもったいないです。

本来の目的は、集団ごとの傾向や課題を可視化し、職場環境の改善に繋げることにあります。

たとえば、ある部署だけ「職場のサポートが不足している」「仕事のコントロール感が低い」といった結果が出れば、それに応じて:

- 上司と部下の1on1を増やす

- 業務の負荷を見直す

- チーム内の雑談タイムや勉強会を企画する

など、具体的な改善策を実行することができます。

重要なのは、「誰かを責める」のではなく、「仕組みで改善する」視点です。

高ストレス者へのフォローアップ

ストレスチェック結果で高ストレスと判定された従業員には、速やかなフォローアップが必要です。

法令上も、高ストレス者が申し出た場合には医師による面談指導を受けさせる義務があります。

これは罰則の対象にもなり得る重要なポイントです。

また、実際には申し出をしないまま不調が進行するケースも多いため、産業医のサポートや人事担当者の気配りも欠かせません。

企業として、「相談できる環境」「フォロー体制が整っている」ことを従業員に伝えるだけでも、大きな安心感を与えることができます。

まとめ

中小企業でも、工夫と意識次第で、ストレスチェックを効果的に活用することが可能です。

- 無料の調査票やツールを活用すれば、コストを抑えつつ導入可能

- 結果を分析し、実際の改善行動に繋げることが成功の鍵

- 高ストレス者へのフォローアップを丁寧に行うことで、離職・休職リスクを低減

これらの取り組みは、「健康経営」や「人的資本経営」の第一歩とも言えます。

はじめから完璧を求める必要はありません。まずは一歩踏み出して、小さな改善を積み重ねていきましょう。

もし、「具体的に何をすればいいのかわからない」「制度設計が難しい」といった不安がある場合は、ぜひ経験豊富な産業医に相談してみてください。

社内の誰かが「気にかけてくれている」と感じるだけで、社員のストレスは軽減されることもあるのです。

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。