職場におけるメンタルヘルス対策は、企業の生産性と従業員の健康を守るうえで欠かせません。中でも「ストレスチェック制度」は、従業員の心の健康状態を把握し、必要な対策を講じるための重要な入り口です。

しかしながら、多くの企業ではストレスチェックが形式的に実施されるだけで、その結果を十分に活かしきれていないのが現状です。本来、ストレスチェックは結果の分析や課題の抽出を通じて、組織改善や働きやすい環境づくりにつなげていくことが目的です。

本記事では、産業医としての視点から、ストレスチェックを有効に活用するための5つの具体的ステップを解説します。従業員のメンタルヘルスを守るだけでなく、組織全体の健全性を高めたい企業担当者の方に向けて、実践的なヒントをお届けします。

目次

ストレスチェックの目的を社内で明確にする

ストレスチェック制度の最大の目的は、「従業員の気づきを促すこと」と「職場環境の改善につなげること」の2点に集約されます。

企業側がこれらの目的を明確に理解し、社内全体に共有することは非常に重要です。従業員が「ただのアンケート」や「人事評価の一環」と誤解してしまえば、正直な回答が得られず、制度の信頼性は著しく損なわれてしまいます。

特に大切なのは、「この制度は従業員のためにある」というメッセージを一貫して伝えることです。導入説明会やイントラネットなどを通じて、ストレスチェックの意義や目的、プライバシー保護の取り組みについてしっかりと周知しましょう。

目的が不明確なまま実施された制度は、効果が見えにくく、従業員の協力も得づらくなります。まずは組織内の合意形成から始めることが、すべての土台となります。

信頼性のある実施体制を整える

ストレスチェックの効果を最大化するには、従業員が「安心して正直に回答できる」体制づくりが必要です。

そのためには、以下のようなポイントを押さえましょう

- 実施者と人事担当者を明確に分離し、個人情報の取り扱いを厳格に管理する。

- 回答内容が個人を特定されることなく、匿名で扱われることを周知する。

- 守秘義務のある専門職(産業医・外部事業者など)を活用する。

- 結果の取扱いルールを就業規則やガイドラインとして整備する。

このような取り組みを行うことで、従業員の不安を払拭し、実施率や回答の正確性が向上します。

信頼を得られない制度は形骸化します。特にメンタルヘルスに関する情報は、デリケートな性質を持つため、扱い方ひとつで制度全体の評価が変わります。

集団分析で組織課題を「見える化」する

ストレスチェックのもう一つの重要な目的は、集団分析を通じた組織の課題抽出です。

個人の高ストレス者に対応するだけでなく、部署ごとや年代別、役職別などに集計し、職場全体の傾向を把握することができます。

たとえば

- ある部署で「上司との関係性」が一貫して低評価 → 管理職の指導不足やコミュニケーションの課題

- 若手社員に「仕事の裁量が少ない」という傾向 → 成長機会の提供不足

こうした傾向は、数値として「見える化」することで、具体的な改善施策の立案につながります。

集団分析を活かせば、漠然とした「働きにくさ」を数値で可視化できます。これにより、経営陣への説得材料や改善の優先順位も明確になります。

職場環境改善のアクションにつなげる

分析結果をもとに、具体的な改善策を立案・実施する段階です。ここでは、「誰が」「いつまでに」「何を」行うかを明確にすることが成功の鍵となります。

改善策の一例として、

- コミュニケーション課題 → 管理職向けのマネジメント研修

- 長時間労働が原因 → 業務フローの見直し、増員、人員再配置

- 部署間の摩擦 → 定期的な横断ミーティングの導入

また、産業医・衛生委員会・人事・経営層など、多職種の連携を取ることで、実効性の高い施策に仕上がります。

改善策が具体的でなければ、従業員から「どうせ何も変わらない」という諦めを招きます。小さな改善からでも、着実に実行する姿勢が信頼につながります。

フォローアップと継続的な改善

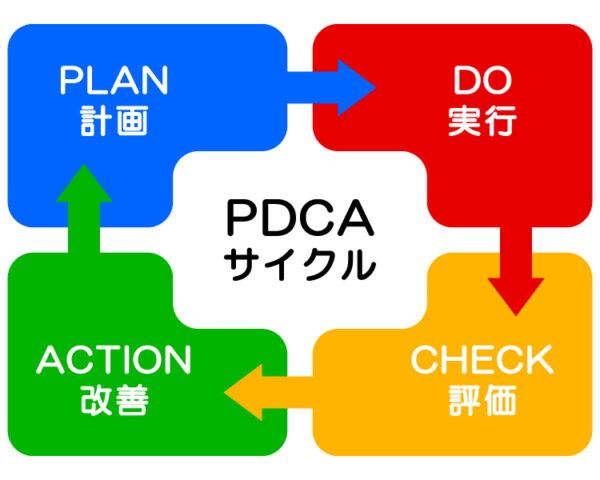

ストレスチェックは1年に1回のイベントではなく、継続的な職場改善サイクルの一部と捉えることが重要です。

改善策の効果を検証し、再評価・再調整するPDCAサイクルを意識して取り組むことで、継続的な職場環境の向上が図れます。

たとえば

- 改善策を実施後、次年度のストレスチェック結果で評価

- 中間アンケートで現場の声を収集

- 管理職や衛生委員会で進捗報告・課題共有の場を設ける

このような流れを定着させれば、「ストレスチェック=問題発見と改善のためのツール」として社内での信頼も高まります。

継続的に改善する姿勢を示すことで、従業員の安心感が生まれます。「形だけの制度」から「活きた施策」へと変化させるためには、長期的な視点が必要です。

まとめ

ストレスチェック制度は、正しく運用すれば職場のメンタルヘルス対策を大きく前進させるツールです。しかし、その効果を引き出すには、「目的の明確化」「信頼性のある実施」「集団分析の活用」「具体的な職場改善」「継続的なフォローアップ」といった、段階的で実行力のあるプロセスが欠かせません。

産業医として、企業がストレスチェックを「年1回の形式的な行事」で終わらせず、従業員の声を拾い、組織をより良くする起点として活用できるよう支援することが求められます。

メンタルヘルスは、目に見えにくいからこそ「見える化」と「対話」がカギです。ストレスチェックを通じて、企業全体の健全性を高めていく取り組みを、ぜひ実践してみてください。

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。