目次

集団分析の基本

企業で導入が進んでいるストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスを可視化する重要なツールです。しかし、多くの職場では個人結果の通知にとどまり、制度が本来持つ力を十分に引き出せていないケースもあります。

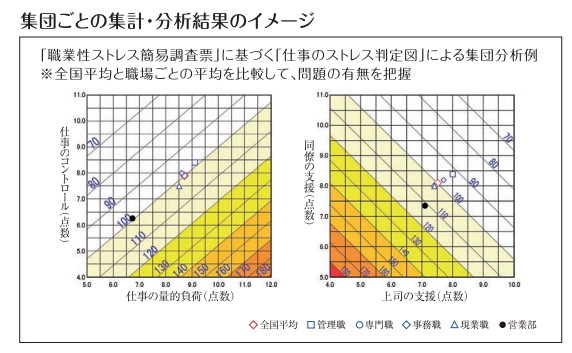

そこで注目したいのが「集団分析」です。これは、ストレスチェックの結果を部署ごとや職種ごとにグルーピングして集計し、組織的な課題を洗い出す手法です。個人のストレス状況だけでなく、職場環境そのものの問題点を可視化できるため、より本質的な改善につながります。

集団分析の特徴は

- 部署単位やチーム単位で集計されるため、どの集団にリスクが集中しているかが分かる

- 「仕事の負荷」「人間関係」「職場の一体感」など、複数のストレス要因が明確になる

- 組織としての傾向がわかるため、戦略的な職場改善に役立つ

つまり、集団分析は“見えにくい問題”を浮き彫りにし、改善アクションの起点を作る手段なのです。

分析結果の読み解きテクニック

集団分析を活用する上で、読み解き方にはコツがあります。ただデータを見ただけでは意味がなく、「何をどう見るか」が鍵です。

高ストレス者の割合を確認する

まず最初に見るべきは高ストレス者の割合です。これは部署ごとにどれだけリスクの高い従業員がいるかを示します。たとえば、全社平均が10%のところ、ある部署だけ20%を超えている場合、その部署に何らかの構造的問題が潜んでいる可能性があります。

過去年度との比較や他部署との相対評価も大切です。年ごとの推移を見ることで改善傾向か悪化傾向かが分かります。

職場のストレス要因を見極める

次に注目すべきは、「仕事の量的負担」「上司や同僚からの支援」「職場の一体感」などの指標です。特定の指標が極端に低い場合、従業員がその領域に不満やストレスを感じていることを意味します。

たとえば、「上司からの支援」が著しく低い部署があれば、マネジメントスタイルや人間関係に課題があるかもしれません。

自由記述欄の声を拾う

定量データだけでなく、自由記述欄に書かれたコメントも貴重です。「会議が多すぎる」「上司の対応が高圧的」など、リアルな現場の声は、データからは見えない具体的なストレス要因を示してくれます。

集団分析は“数値”だけでなく“言葉”も分析対象に含めることで、より多角的な洞察が可能になります。

読み取った課題から改善策を立てる方法

データから課題が見えたら、次に必要なのは「具体的な改善策の設計」です。ただし、感覚や印象だけで決めるのではなく、課題の“構造”を理解することが重要です。

優先順位をつける

すべての課題を一度に解決するのは現実的ではありません。データに基づき、「緊急性が高い」「影響が大きい」課題から優先的に着手しましょう。

改善アプローチ例

- 業務の棚卸しと再配分:仕事の量的負担が大きい部署では、業務の内容や量を見直すことが第一歩です。

- マネジメント研修の実施:上司からの支援が不足している場合、コミュニケーションスキルを高める研修が有効です。

- 職場コミュニケーション施策:一体感が低い部署には、チームビルディング活動の導入が効果的です。

現場の声を取り入れる

改善策は“上からの指示”ではなく、“現場と一緒に作る”ことがポイントです。ワークショップや意見交換会を通じて従業員の声を反映させると、納得感と実効性が高まります。

改善策を職場に定着させるステップ

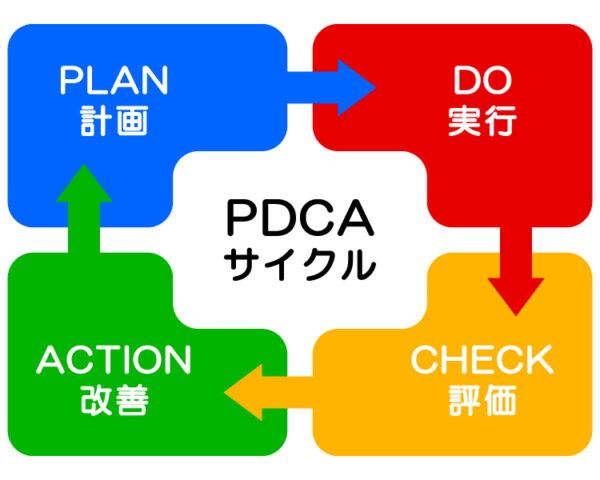

策定した改善策を“やりっぱなし”にしないためには、PDCAサイクルの導入が欠かせません。

Plan(計画)

改善目標・担当者・期間を明確にし、可視化されたアクションプランを作成します。

Do(実行)

現場で実際に取り組みをスタートします。小さな変化でも構いません。まず動くことが重要です。

Check(評価)

ストレスチェックの再実施や中間アンケートで、取り組みの効果を評価します。主観的な声と客観的なデータの両方を取り入れましょう。

Act(改善)

必要に応じて取り組み内容を微調整。継続的な改善を目指します。

このように循環的に改善を進めることで、職場に健全な文化が根づきやすくなります。

専門家と連携しながら持続可能な健康経営を実現

社内の力だけでは限界がある場合、専門家の活用が非常に効果的です。

産業医・保健師の役割

ストレス要因やメンタル不調の兆候を専門的な視点で分析し、リスクの早期発見に役立ちます。また、従業員との面談も可能なため、個人対応にも有効です。

健康経営の視点を持つ

「健康経営」は企業の持続可能性を高める重要な施策として注目されています。ストレスチェックを単なる法令対応ではなく、経営戦略の一環として捉えることで、組織全体の生産性やエンゲージメントも高まります。

専門家との連携によって、科学的根拠のある改善策を実行でき、効果の検証も精度が増します。経営層を巻き込みながら、中長期的な視点で取り組みを進めましょう。

まとめ

ストレスチェックの集団分析は、組織の健康状態を可視化し、職場改善につなげるための強力なツールです。高ストレス者の割合やストレス要因の特定、自由記述の声を活かすことで、具体的な改善点が浮き彫りになります。さらに、PDCAを通じた継続的な取り組みや、専門家との連携により、持続可能で成果のある職場環境づくりが可能になります。今こそ、データを活かして「真の職場改善」を実現しましょう。

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。