目次

ストレスチェック制度とは何か?目的と基本構造

ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルスを未然に守るため、ストレスの状態を可視化し、必要に応じて専門家の支援へとつなげる制度です。2015年12月より労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者がいる事業場で年1回の実施が義務化されました。

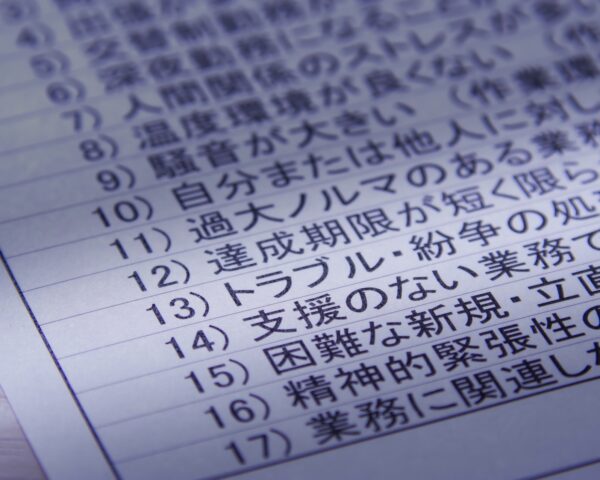

実施には、職業性ストレス簡易調査票などの質問票を用い、個人の心理的負担(ストレス)を測定します。目的は、ストレスの「一次予防」であり、問題が深刻化する前に気づきを得ること、職場環境を根本から改善することです。

また、2025年3月に公布された内容では、今後労働者が1人でもいる事業所でもストレスチェックが義務化となります。会社の担当者の方は、まず記事を確認してください。

義務化された背景:なぜ今ストレスチェックが必要なのか

制度が義務化された背景には、過労やパワハラ、職場の人間関係の悪化などに起因するメンタル不調の深刻化があります。特にうつ病や適応障害、職場内での自殺が社会問題となっており、厚生労働省はこうした事態を防ぐため、予防的アプローチの必要性を強く打ち出しました。

また、2000年代以降、「心の健康問題」による労災請求は増加傾向にあり、企業の社会的責任が問われるようになっています。これを受けて導入されたストレスチェック制度は、企業が「従業員の心の健康管理」に関与する仕組みとして、大きな転換点となりました。

企業が取るべき5つの対応策

① 実施体制の整備

ストレスチェックの実施にあたっては、実施者(産業医・保健師など)と実施事務従事者の任命が必要です。また、企業内の関係部署(人事・労務・健康管理部門など)との連携体制も整え、スムーズな運用を図る必要があります。

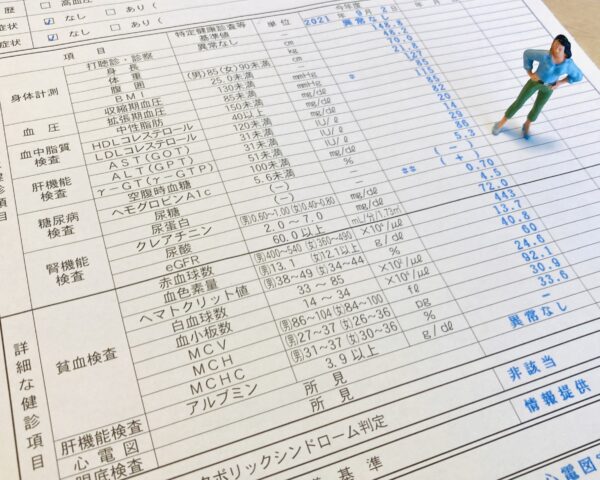

② 年1回のチェック実施と記録管理

調査は、労働者全員を対象に毎年1回以上実施する必要があります。調査票は厚労省が推奨する職業性ストレス簡易調査票が広く使われています。記録は5年間の保存義務があるため、個人情報保護の観点からの厳格な管理体制が求められます。

③ 高ストレス者への対応フロー

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された場合には、本人の申出に基づき、産業医等による面接指導を実施します。その後、必要に応じて就業措置や配置転換などの対応がとられます。企業側は「申出を受けたら1か月以内に面接指導を行う」義務があります。

④ 集団分析と職場環境改善

ストレスチェックは個人だけでなく、部署単位などで集団分析を行うことが可能です。分析結果をもとに、労働時間・人間関係・職務内容などの職場環境の見直しが行われます。ここに着目することで、組織全体のストレス要因の把握と改善が期待できます。

⑤ プライバシー保護と信頼の確保

労働者が安心して制度を利用するには、情報の取り扱いに対する厳重な配慮と透明性が欠かせません。特に「結果が上司に知られるのでは」といった懸念を払拭するため、制度の仕組みや情報管理方針を明示的に説明することが必要です。

制度を活かすには?産業医との連携の重要性

ストレスチェック制度は、単に質問票に答えて終わり、ではありません。重要なのは、チェック結果を「気づき」として活用し、その後の行動に結びつけることです。そこで鍵となるのが産業医の存在です。

産業医は、労働者の健康管理に関する専門的アドバイスを提供し、企業に対しても就業環境に関する改善提案を行う役割があります。特に面接指導や職場巡視、産業保健活動の中で、ストレスチェックを中心とした継続的なメンタルヘルス支援が可能になります。

実施企業の事例とよくある課題・改善のヒント

ある中堅企業では、ストレスチェック導入初年度に高ストレス者が15%以上にのぼり、職場環境の深刻さが浮き彫りになりました。産業医の指導のもと、部署間コミュニケーションの改善や業務の見える化を進めた結果、翌年の高ストレス者率は7%まで減少しました。

一方で、よくある課題としては以下のようなものが挙げられます:

- 「面接指導の申出率が低い」

- 「制度が形骸化している」

- 「人事部の負担が大きい」

これらを改善するには、制度の目的を繰り返し社内で共有し、信頼関係を構築することが不可欠です。また、アウトソーシングやITツールの活用による業務効率化も有効な手段です。

まとめ

ストレスチェック制度は、労働者の心の健康を守り、組織全体の健全な運営を促進するための重要な制度です。単なる「義務の遂行」ではなく、企業の信頼性や従業員満足度の向上にも直結する施策として積極的に活用すべきです。

制度の成功には、産業医との連携、職場環境改善への本気度、そして労働者一人ひとりへの配慮が鍵となります。企業の未来を見据えて、今こそ実効性のある運用が求められています。

株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。

厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴

2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。

脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。

より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。

- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業

- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業

- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業

- 救急科専門医

- 産業衛生専攻医

- 脳神経外科専門医

- 脳卒中専門医

- 脳血管内治療専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 産業医

- 労働衛生コンサルタント

- 健康経営エキスパートアドバイザー

- 健康運動指導士

- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

~お問い合わせ・資料請求について~

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。